『数値化の鬼』ってどんな本?

わかるわかる、ぼくも最初は“なんかストイックな経営者向けっぽいな”って思って敬遠してたんだよね。でも、読んでみたら全然違ったんだ!

えっ、そうなの?数字って苦手だから不安だったんだけど…

むしろ、そういう人にこそ読んでほしい本だったよ!著者の安藤さんは、“数字って、プレッシャーじゃなくて安心をくれるものなんだ”って教えてくれるんだよね。

安心をくれる…数字が…?ちょっと気になるじゃんそれ…

1分でわかる『数値化の鬼』

「この本で何が変わるか」「明日から何をするか」そのヒントを得るためにまずは全体像を掴みましょう。以下の要点をおさえれば、本を読む時間が取れない人でも”どこから手をつけるか”がクリアになります。

- 数字はプレッシャーではなく安心:現状と不足が見え、迷いが減る

- 成果=行動量 × 確率:効率化は”量”を積んだ後にやる

- %のワナに注意:「それは何分の何ですか?」で母数を明確化

- 追うべきは変数:成果に最短で効くレバーに集中

- 成長は長い期間で設計:週次レビューで”1改善”を積み上げる

※この記事にはアフィリエイトリンクが含まれています。

“見えない不安”は怖いけど、数字にすると手が打てる味方に変わるよ。

数字が味方…?

本書の狙い:仕事ができる人が数字を味方にする理由

多くの人が”数字=ノルマや監視”と結びつけてしまいます。しかし本書は真逆の立場です。数字は現状をフラットに写す鏡であり、「できていること」と「まだ足りないこと」を切り分けるツール。

数字は自分の不足を教えてくれる最良の味方です。そこに向き合う勇気が必要ですが、向き合うことで確実に仕事ができる人へと成長するでしょう。切り分けができると、漠然とした不安が「次の一手」へと変わります。

仕事をしていると、気分やモチベーションで意思決定がブレがちですが、数値化はこの”ブレ”を減らし、再現可能な勝ちパターンを見つけるための手段として有効です。仕事ができる人の特徴は、この「数字との向き合い方」にあるのです。

数字を見るとお腹がキリキリするんですけど…

“できている点”と”足りない点”が分かれれば、焦りはやることリストになるよ。結果、不安が安心材料に変わっていくんだ。

今日から仕事が変わる5つのポイント

① 行動量 ─ まず母数を積む

最初の関門は「十分な量をこなせているか」です。多くの失敗は”量の不足”を”質の問題”と誤認して始まります。テスト回数が少ないと、偶然の良し悪しに結果が左右され、結果が安定しません。

量を増やすと疲れますが、量は”自信の源泉”にもなります。数字が苦手でも、回数だけは今日から増やせる。ここで最初のハードルを越えておくと、以降の改善が効き始めます。

具体例

- 営業:新規架電100件/週、商談8件/週

- コンテンツ:見出し案10案/本→初稿3本/週

- 広告:4テスト/週(見出し×2、画像×2)

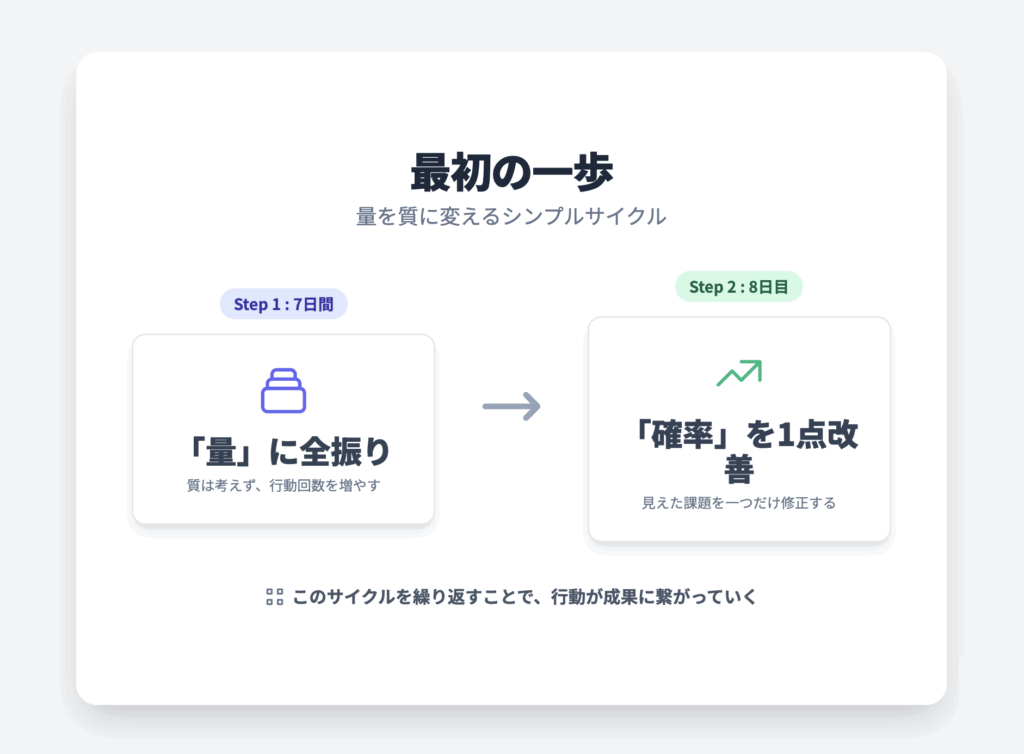

最初の一歩:7日間は量に全振り→8日目に確率を1点だけ改善

効率化の本ばかり読んで、そもそもやる回数が足りてなかった…

“量→確率→効率”の順番を崩さないのがコツ!

② 確率のワナ ─ 見栄えより再現性

次の落とし穴は「%のマジック」です。CV率や開封率といった割合指標は、分母が小さいと偶然高く見えても再現性がありません。たまたまの当たりを「実力向上」と誤解すると、投資判断を大きく誤ることになります。

「何分の何」で語る習慣が、見栄えの良い数字に惑わされることから私たちを守ってくれます。

数値悪化時の対処順序

数字が悪化した際は「精度改善(台本やクリエイティブの修正)」から着手したくなりますが、まず分母(試行回数)を元に戻すことが最優先です。分母が回復すれば再現性が戻り、その後の改善効果も正確に測定できるようになります。

実践のポイント

✓ 分母を必ず併記する

- ❌「契約率25%」

- ⭕「5件/20件(=25%)」

✓ 量を先に戻す

- 数値悪化時は精度改善の前に分母回復を優先

✓ 実務での進め方

- 今週:5件/20件=25%

- 来週:まず分母を20→25件に増加

- その後:トーク改善に着手

CV率が上がって喜んだのに、売上は増えない…

分母が縮んでたら判断を誤ってしまうよ。先に量を戻そう。」

③ 変数 ─ 自分で動かせる数だけを見る

結果が出ないとき、つい「市場が悪い」「予算が足りない」といった定数(変えられない要素)に目が向きがちです。しかし、私たちが今日から手を入れられるのは変数(コントロール可能な要素)だけです。

評価や目標設定も、コントロール可能な指標に寄せるほど、チーム全体の努力が同じ方向に揃い、成果のブレも小さくなります。

定数と変数の見分け方

定数(コントロール外)

- 市場規模

- 競合の価格設定

- 天気・季節性

- 経済情勢

変数(今日から増やせる)

- 接触数

- 商談数

- 初稿本数

- テスト本数

- 改善施策の実行回数

マインドセットの転換

「定数を嘆く時間」を「変数を増やす行動」に置き換えるだけで、日々の気分は安定します。なぜなら、努力の方向が明確になり、前進している実感を得られるからです。

実務での活用ルール

✓ 評価指標は変数中心に設定

- チーム全体の努力の方向が揃う

- 達成感とモチベーション向上につながる

✓ 定数への愚痴が出たら即座に変数思考

- 「今日増やせる数字は何か?」を問いかける

- 具体的な行動に素早く転換

『市場が…』って言い訳してました…

嘆く時間は変数に回そう。今日増やせる数はどれ?

④ 核となる指標 ─ 最短で効くレバーに集中

指標が多いほど「頑張っている感」は出ますが、成果は分散してしまいます。だからこそ、最短で効くレバー=核となる指標を1〜3個に絞ることが重要です。これは「努力の集中先」を明確に決める行為と言えます。

核となる指標の見極め方

核となる指標は、以下の掛け算で判断します:

核となる指標 = 伸び代(インパクト)× 可動性(動かしすさ)

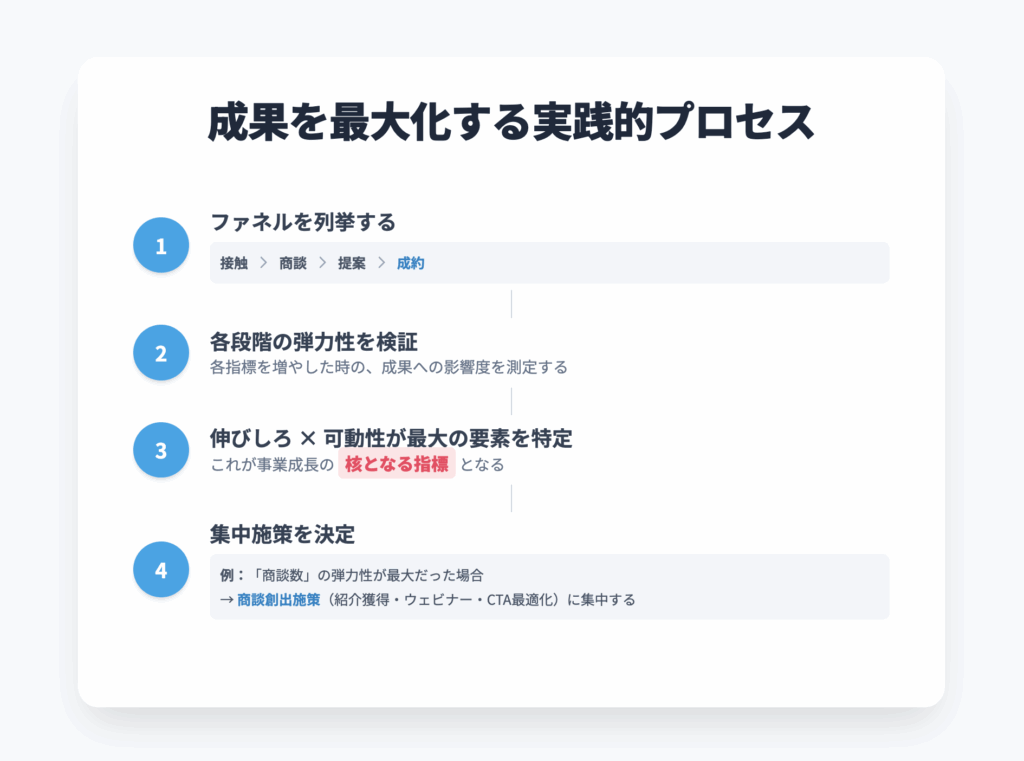

実践的な特定プロセス

Step1:ファネルを列挙する

- 接触 → 商談 → 提案 → 成約

Step2:各段階の弾力性を検証

- 各指標を増やした時の成果への影響度を測定

Step3:伸び代×可動性が最大の要素を特定

- これが「核となる指標」となる

Step4:集中施策を決定

- 例:商談数の弾力性が最大→ 商談創出施策(紹介獲得・ウェビナー・CTA最適化)に集中

核となる指標を決める効果

核となる指標が決まると、「何をやらないか」も同時に決まるため、以下のコストが大幅に削減されます:

- 時間コスト(迷いがなくなる)

- 意思決定コスト(選択肢が明確)

- エネルギーの分散(一点集中による効率化)

指標が多すぎて、毎日『頑張ってる感』だけは出てました…

『核』が決まると、頑張りが一点突破になるんだ。

⑤ 長い期間 ─ 週次”1改善”を積み上げる

短期の数字は必ず波打ちます。日次で一喜一憂していると、施策が振り回され、学習の一貫性が崩れてしまいます。

週次レビューで「改善テーマを1つだけ」に絞ることで、ノイズを除去しながら確実に前進できます。

週次”1改善”のメリット

- ノイズの除去:短期の変動に惑わされない

- 学習の一貫性:改善効果を正確に測定できる

- 着実な積み上げ:毎週確実に前進している実感

ダッシュボードの役割分担

ダッシュボードも明確な役割分担が必要です:

「眺める用」ダッシュボード

- 目的:全体把握・情報収集

- 内容:幅広い指標を参考として表示

- 頻度:日次チェック可

「評価用」ダッシュボード

- 目的:意思決定・パフォーマンス評価

- 内容:核となる指標のみを厳選表示

- 頻度:週次レビュー

実践のポイント

✓ 評価用には核となる指標のみ掲載

- チームの集中力が保たれる

- 意思決定がブレにくくなる

✓ 週1回の振り返りルーティン

- 核となる指標の動きを確認

- 次週の改善テーマを1つ決定

ダッシュボードの役割を明確にすることも重要なんだね。

週1回『核の数字だけ』で評価。心も仕事もブレにくくなるよ。

正しいKPI設計のやり方

KPI設計の目的は「管理すること」ではなく、再現性を高めることです。ポイントは3つ:①逆算の分母を明示し、②KPIを上限3つに絞り、③取得方法とレビュー頻度まで決める。

これで「追い方の型」が整い、意思決定のスピードが飛躍的に上がります。

Step1:逆算設計(分母を明示)

逆算例

- 成約率25% → 必要商談数 = 5件 ÷ 0.25 = 20件

- アポ率20% → 必要架電数 = 20件 ÷ 0.20 = 100件

この逆算により「必要な行動量の目安」が明確になります。

Step2:KPI管理表の作成

実務でブレないよう、取得方法(どこから数を引くか)とレビュー頻度(いつ判断するか)まで固定化します。

Step3:評価の型(毎週同じ質問で整える)

KPIは「見守るだけ」では意味がありません。毎週、同じ問いでチェックすることで、改善サイクルが自動的に回るようになります。

週次レビューの3つの問い

✓ それは何分の何ですか?分母は十分?

✓ 核となる指標に直結している?

✓ やめることは何?(足す前に1つ削る(集中力の維持))

実務での活用ポイント

- 毎週同じ時間・同じ手順でレビュー

- KPI追加時は必ず既存のものを1つ削除

足すことばかり考えて、やめるのを忘れてた…

『集中』は引き算の結果だよ。

よくある質問

いざ数値化を実践してみようと思ってもつまずくポイントは似ています。ここでは「続けられる仕組み化」の視点で、カメ吉とぴょん吉が数値化を実践する際の疑問に答えます。

数字が苦手で、何から始めればいいか分からないよ…

核となる指標を『1つだけ』決めよう!最初の7日間は量だけ増やして、8日目に確率を1点改善。記録の場所と時間を固定するんだ。例えば『毎朝9時にスプレッドシート更新』みたいにね。継続率がグッと上がるよ。

KPIが多すぎて、何を見ればいいか混乱してるんだ…

評価KPIは最大3つまで!『観察指標』は別枠で見てもいいけど、評価には混ぜちゃダメ。会議資料も『評価1枚+観察1枚』で分けると、判断がめちゃくちゃ速くなるよ。

クリエイティブ系の仕事でも数値化ってできるの?

もちろんできる! 初稿本数、修正回数、納品リードタイムなど『動かせる数』を変数化するんだ。品質については、納品後の反応指標(滞在時間、保存率、再依頼率)で中期的に検証していこう。

短期で結果が出ないと、すごく不安になっちゃうんだよね…

週次レビュー×1改善でOK!短期のブレはノイズとして割り切ろう。4週スパンでの改善累積を振り返ると、成長がしっかり可視化されて、モチベも安定するよ。

『毎週1個だけ改善』なら、ぼくにも続けられそう!

続けられる設計こそ、最強のKPIだよ。完璧を目指すより、継続できる仕組みを作ることが一番大事なんだ。

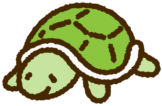

著者・識学の背景

本書の著者・安藤広大氏は、株式会社識学の代表取締役社長として、創業からわずか4年で上場を果たした実績を持ちます。『数値化の鬼』は30万部を超えるベストセラーとなり、発売1週間で7万部の増刷という出版業界でも異例の反響を呼びました。

本書は、役割とルールの明確化で知られるマネジメント理論を、個人の行動設計へ落とし込んだ実務書です。理論を覚えることが目的ではなく、現場の「再現性」を上げるための手順が得られます。

識学では実際に、売上低迷時に「セミナー数を増やす」「行動量の目標設定」など、本書の理論に忠実に従ったマネジメントで業績を回復させてきました。営業トークの改善よりも、まず「母数を増やすこと」を最優先にした結果、右肩下がりの業界で急成長を遂げるクライアントも生み出しています。

なお、本記事は要約・解釈であり、具体事例や言い回しの厳密性は原著での確認をおすすめします。原著を参照しながら、自分の現場に最短で効く「核となる指標」を特定してください。

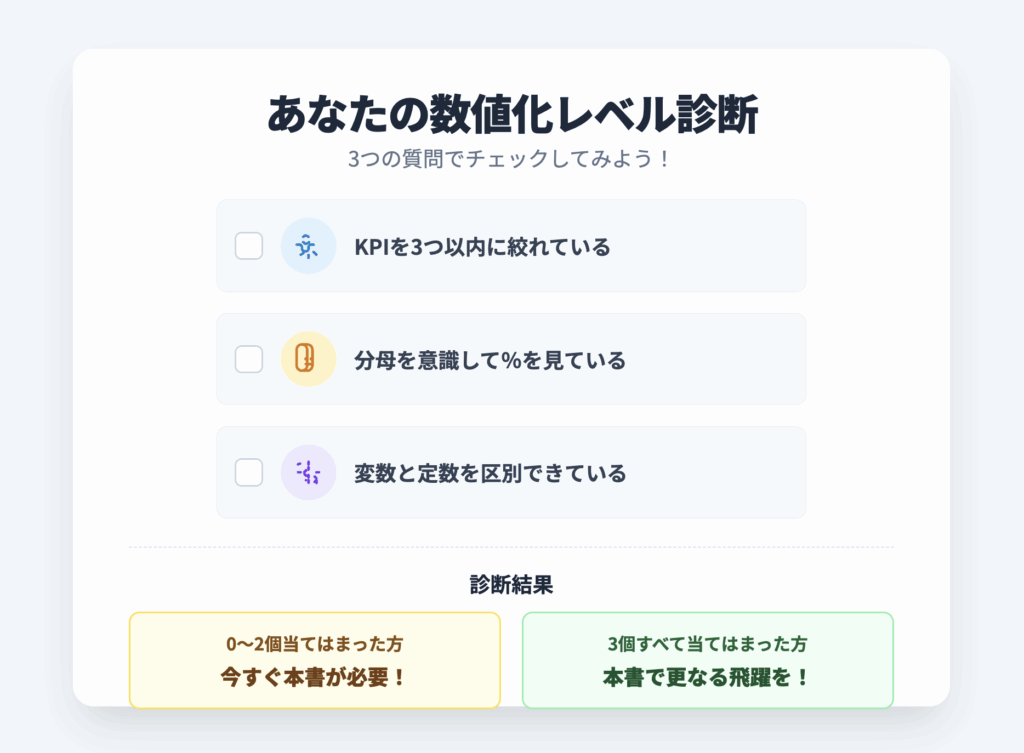

まとめ & あなたの数値化レベルをチェック

今すぐ実践できるステップは3つ。まず核となる指標を1つ決めて、次の7日間は量に全振りし、その後は週次レビューで「何分の何」を意識してふりかえることから始めましょう。

「自分はどのくらい数値化できているだろうか?」

まずは自分の現在地を確認したいひとは以下を参考にしてみてください。

📊 こんな人は本書を手に取るべき

3つ以上該当なら、本書があなたを変える可能性は大きいと言えます。

本書を読むことで、仕事面では営業数字向上、企画通過率アップ、昇進・転職の武器となるスキルが身につきます。スキルアップの面では学習効率向上、資格取得の成功率アップ、副業収益化など、あらゆる分野で結果を出せるようになります。

とはいえ、なかなか腰を据えて本を読む時間がとれないのが悩み・・・。

それなら、通勤中や家事のあいだに聴けるAudibleがおすすめ!あっという間に読了できるよ♪

🎧 移動時間で学ぶなら、Audible 30日無料体験がお得!

-485x291.png)

ぴょん吉、『数値化の鬼』って本、タイトルだけ見てちょっと怖そうじゃない? “数字でガンガン追い詰めるぞ!”って感じでさ…。